Barbara, du hast mit „Frauen zählen“ Zahlen sichtbar gemacht, die man oft nur als Bauchgefühl kennt. Was hat dich persönlich am meisten überrascht – oder erschüttert – beim Blick in die Daten?

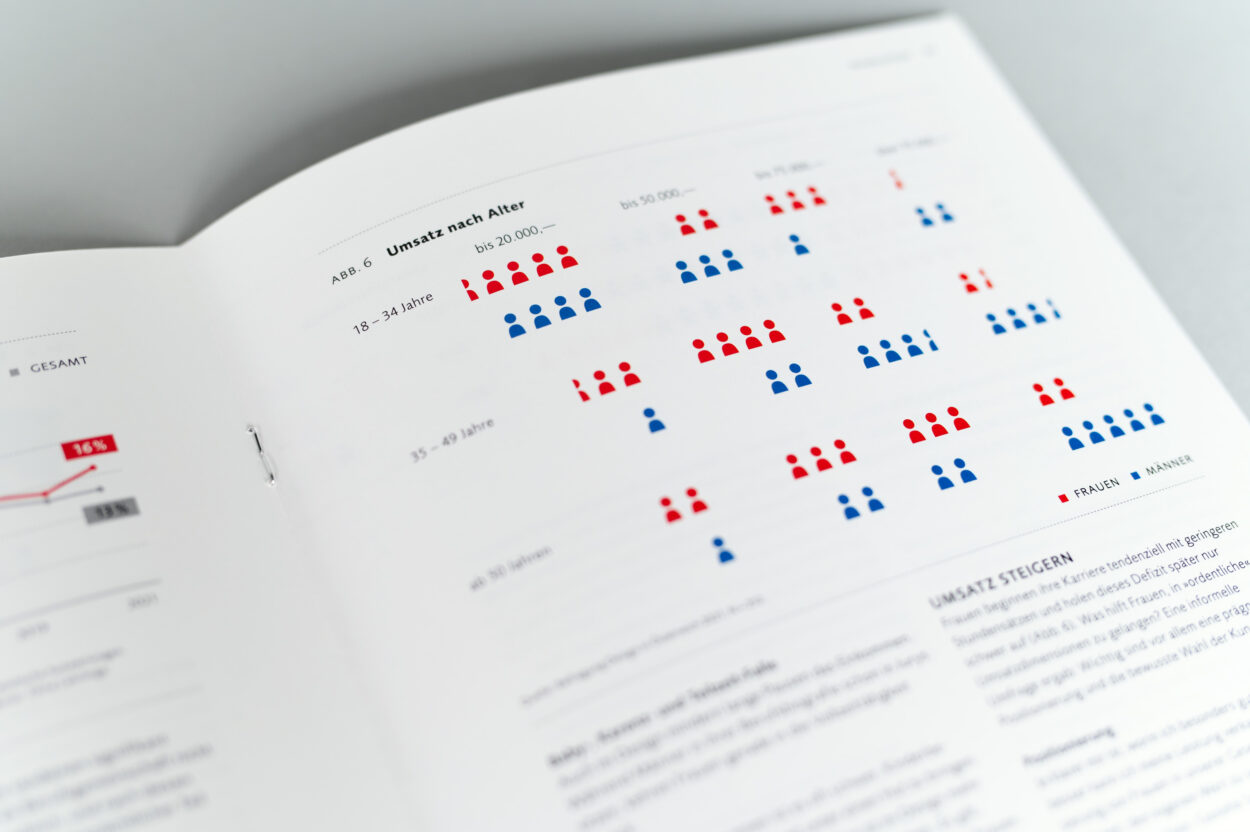

Wie groß die Unterschiede bei den Einkommen von selbstständigen Frauen und Männern sind! Wie viele Studierende im Kommunikationsdesign Frauen sind, wir also direkt dabei zuschauen können, wie Grafikdesign zum Frauenberuf wird. Historisch gesehen bedeutet das leider, dass die Einkommen dabei sinken.

Positiv überrascht hat mich, dass mehrere Frauen erzählt haben, wie die richtige Positionierung »den Knoten löst«. Mit zielgerichtetem Coaching lässt sich viel erreichen.

„Uns fehlt eine Kultur des »worin bin ich gut«. Unser ganzes Schulsystem sucht ja nur Fehler, nicht Stärken.“

Viele Designerinnen starten mit niedrigen Stundensätzen und holen das später kaum mehr auf. Warum tun wir uns so schwer, unseren Wert klar zu benennen?

Weil wir unseren Wert oft selbst gar nicht kennen. Uns fehlt eine Kultur des »worin bin ich gut«. Unser ganzes Schulsystem sucht ja nur Fehler, nicht Stärken. Wir haben verinnerlicht, dass Bescheidenheit eine Zier und Prahlerei übel ist. Den goldenen Mittelweg müssen wir uns hart erarbeiten: Erkennen, worin wir gut sind und welche unserer Charaktereigenschaften unser Können bestmöglich verstärken. Wenn das geschafft ist, fällt es viel leichter, die eigenen Qualitäten glaubwürdig zu vermitteln.

Vielen EPUs fehlt der Austausch mit Kolleg*innen, sie verlieren den Blick auf den Markt und können sich und ihre Fähigkeiten gar nicht richtig verorten.

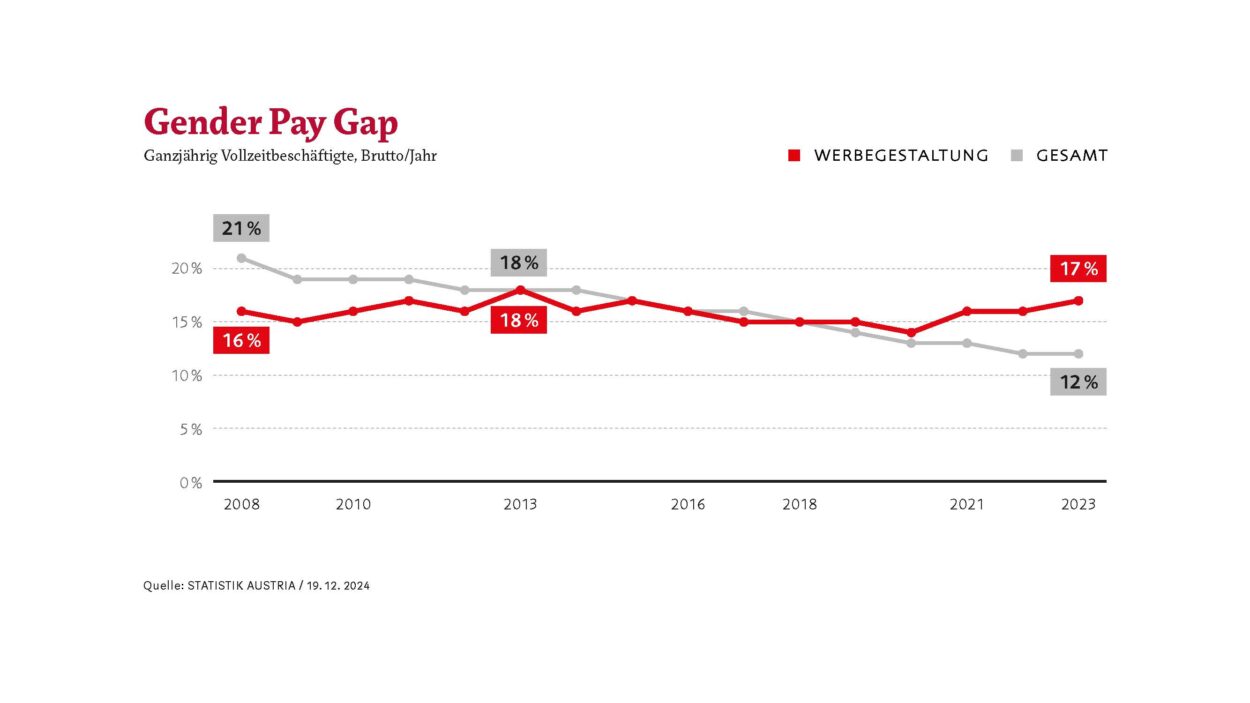

In deiner Analyse wird deutlich: Der Gender-Pay-Gap stagniert gerade dort, wo man es nicht erwarten würde – in einer vermeintlich progressiven Branche. Was läuft hier systemisch falsch?

Gute Frage!

Dafür gibt es – soweit ich weiß – noch keine eindeutige Antwort.

Die CCA-Fair-Work-Studie hat ein paar wunde Punkte benannt.

Wir sehen an neueren Zahlen, dass viele Kreative die Selbstständigkeit nutzen, um sich selbst Teilzeit zu ermöglichen, Erwerbs- und Care-Arbeit lassen sich so besser vereinen.

Viele Agenturen beschäftigen gar keine Angestellten mehr, was auch zu vielen unfreiwillig Selbstständigen führt.

Die in der Studie aufgezeigten 17 % Gender Pay Gap unter Angestellten sind immer noch luxuriös im Vergleich zu den Einkommen der Selbstständigen.

Im Designbereich gibt es doppelt so viele Männer wie Frauen, die andere beschäftigen – das heißt, es sind überwiegend Männer, die den Gender-Pay-Gap ändern könnten. Bei Veranstaltungen zum Thema sieht man aber kaum Männer, die sich für das Thema interessieren.

Möglicherweise war die Branche vor allem kreativ im Umgehen ordentlicher Beschäftigungsverhältnisse, jetzt braucht es aber neue Arbeits(zeit)-Modelle für kreative, neue Lebensentwürfe.

Was müsste passieren, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen – auch jenseits des Appells an individuelle „Karrierebereitschaft“?

Quoten würden sicher helfen, auch neue Arbeitsmodelle wie z. B. geteilte Führungspositionen.

Vor allem brauchen wir bei Entscheidungsträgern – absichtlich nicht gegendert – ein Bewusstsein für den eigenen Bias, damit sie tatsächlich unvoreingenommen Posten besetzen können. Es gibt noch immer viel zu viele Vorurteile gegen arbeitende Mütter.

„Jede*r von uns kann diese Gesellschaft gestalten, wenn wir uns wertende Worte wie „Karrieremütter“ und „Tradwifes“ verkneifen und offen über finanzielle Vorsorge sprechen.“

Ein Satz aus der Broschüre bleibt hängen: „Altersarmut ist weiblich.“ Wie schaffen wir es, diese wirtschaftliche Realität zur kollektiven Verantwortung zu machen – nicht nur zur privaten Sorge?

Schwierig! Die Ursache sind ja höchst individuelle Entscheidungen, in die wir uns nicht reinreden lassen wollen: die Berufswahl, ob ich Kinder bekomme oder nicht, Teilzeit zu arbeiten. Gleichzeitig sind diese Entscheidungen sehr stark von Rollenklischees und gesellschaftlichen Erwartungen beeinflusst. Jede*r von uns kann diese Gesellschaft gestalten, wenn wir uns wertende Worte wie „Karrieremütter“ und „Tradwifes“ verkneifen und offen über finanzielle Vorsorge sprechen. Erst wenn wir alle Rollenklischees auflösen, sind diese Entscheidungen wirklich frei.

Bis dahin fände ich ein verpflichtendes Pensionssplitting gut. Damit allen Eltern klar wird: Wenn ein Paar gemeinsam entscheidet, eine*r bleibt zuhause oder arbeitet Teilzeit – die Verantwortung gegenüber der Partnerin (oder dem Partner) hört nicht auf, wenn das jüngste Kind in den Kindergarten kommt oder die Partnerschaft endet. Der Karriereknick wirkt auch 20, 30 Jahre später nach.

„Jede Entscheidung hat eine Auswirkung: welches Papier ich nehme, wo ich drucke, aber auch wie ich mit anderen zusammenarbeite.“

Du sprichst von „Skalierbarkeit“ als Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit. Wo siehst du kreative Hebel – gerade für Frauen – ihr Einkommen vom Zeitaufwand zu entkoppeln?

Skalierung ist zugegebenermaßen die Königsdisziplin: Einkommensquellen zu schaffen, die auch fließen, wenn es Auftragsflauten gibt oder einen die Elternschaft in unfreiwillige Pausen schickt, wie Kindergartenviren oder Schulferien. Ob durch »passives« Einkommen aus Lizenzen, das Finden neuer Produkte oder dadurch, Mitarbeiter*innen zu beschäftigen – ein System aufzubauen, das ohne permanente eigene Anwesenheit funktioniert, ist meist auch mit viel Arbeit zu Beginn verbunden oder langwierig und somit schwieriger zu etablieren, als z. B. den Stundensatz zu erhöhen.

Viele der in der Broschüre angesprochenen Themen (Jurys, Netzwerke, Sichtbarkeit) hängen eng mit dem Mut zusammen, rauszugehen. Wie können wir Frauen ermutigen, ihre Expertise offensiv zu zeigen – ohne sich dafür zu verbiegen?

Indem wir uns gegenseitig loben, uns untereinander austauschen.

Gerade in der Kreativbranche gibt es so viele EPUs – wenn man immer nur alleine arbeitet, bekommt man Feedback ausschließlich von Kund*innen.

Wenn wir uns aber Netzwerke finden, in denen wir mit Wertschätzung ehrliches Feedback von Kolleg*innen erfahren und über Herausforderungen offen sprechen können – dann gewinnen wir die Sicherheit, unser Können auch nach Außen stärker zu vertreten.

Designpreise, Panels, Lehrstellen – überall das gleiche Muster: Männer nominieren Männer. Wie durchbrechen wir diese selbstverstärkenden Strukturen wirklich?

Einerseits mit viel Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen, andererseits mit Quoten und Statistiken: Nur wenn ich die Ungleichheit mit Zahlen belegen kann, kann ich auch Ziele formulieren und den Fortschritt beurteilen.

Wenn dann mehr Frauen sichtbar werden, ermuntert das weitere Frauen, sich auch zu beteiligen.

In deiner Arbeit schwingt immer auch eine Haltung mit: Gestaltung ist politisch. Wie können wir als Gestalter*innen gesellschaftliche Verantwortung neu denken – jenseits von Diversity-Checkboxen?

Vielleicht, indem wir alles hinterfragen: Muss das so sein? Wie könnte es anders sein?

Geht das auch umweltfreundlicher, wohlwollender, friedlicher, nützlicher?

Jede Entscheidung hat eine Auswirkung: welches Papier ich nehme, wo ich drucke, aber auch wie ich mit anderen zusammenarbeite.

In jedem Aspekt unserer privaten Entscheidungen genauso wie in Projekten mit unseren Kund*innen kann der innere Kompass zur Gestaltungsgrundlage werden.

Ganz kitschig, aber wahr: indem wir uns die Welt so gestalten, wie sie uns gefällt.

Wenn du einen Wunsch frei hättest für die nächste Generation von Designer*innen – was wäre das eine, was sich ändern soll?

Dass das Geschlecht endlich egal ist und alle einfach das tun, was sie am besten können und dafür fair bezahlt werden.

Vielen Dank für das Gespräch!

Mehr über Barbara und ihre Arbeiten findest du auf ihrer Website.

Auf der Website von designaustria könnt ihr die Broschüre kostenfrei downloaden.

Die 2. Auflage erscheint demnächst.